Этот день в истории России 26 июля

1930

День парашютиста

В этот день 95 лет назад под Воронежем 5 советских лётчиков и механиков во главе с Леонидом Григорьевичем Миновым впервые в СССР совершили серию тренировочных прыжков с самолёта. Первый показательный прыжок (фактически – первый учебно-тренировочный прыжок с парашютом в СССР) Минов совершил лично. Следом за ним прыгнул известный советский летчик Яков Давидович Мошковский – настоящий фанат парашютного дела. При приземлении Мошковского снесло на здание, откуда его сняли только с помощью пожарной лестницы. Тем не менее это не отразилось на настроениях участников сборов – в этот день свой первый прыжок совершили еще четыре летчика 11-й авиационной бригады: командир эскадрильи А.С. Стойлов, помощник командира эскадрильи К.Н. Затонский, старший летчик И. Мухин, старший летчик П.В. Кондратьев, младший летчик И.И. Поваляев – это были первые советские парашютисты. Примеру группы Минова последовали ещё несколько десятков авиаторов. Сборы парашютистов проводились в течение 26-29 июля. За это время летчиками бригады было выполнено 59 тренировочных и показательных прыжков. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в Советском Союзе, а 26 июля стало профессиональным праздником парашютистов. Увлечение было столь популярным, что в городских парках культуры и отдыха устанавливались «парашютные вышки», с которых мог прыгнуть любой желающий.

1951

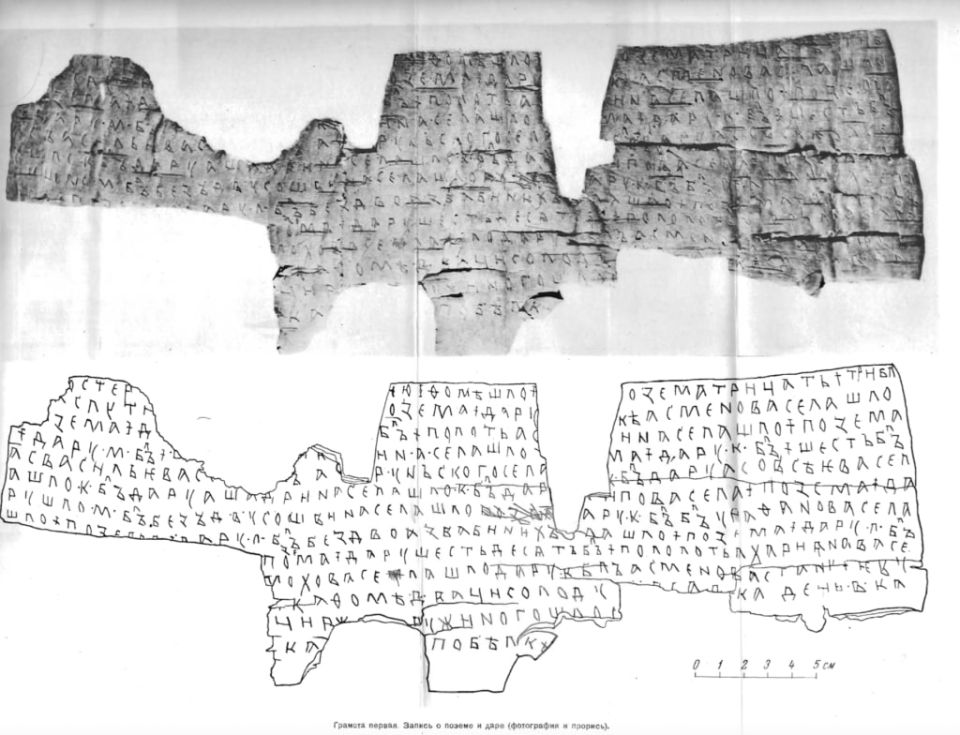

«Толику же нищету и нестяжание имеяху, яко в обители блаженного Сергия и самые книги не на хартиях писаху, но на берестех» (одно из первых упоминаний о берестяных грамотах, написанное во второй половине XIV века Иосифом Волоцким – церковным писателем, святым Русской православной Церкви)

В Великом Новгороде в ходе раскопок, под руководством выдающегося археолога, профессора МГУ Артемия Владимировича Арциховского, на глубине 2,4 метра в слоях XIV-XV веков на древней мостовой Холопьей улицы найдена первая берестяная грамота – маленькое письмецо простолюдина, жившего в XV веке. Грамоту под номером один обнаружила работница Новгородского мебельного комбината Нина Акулова, которая пришла на раскоп чтобы подработать с подругами во время своего отпуска. Как позже это событие описал академик Валентин Лаврентьевич Янин, который был свидетелем находки: «Главный драматический эффект пришелся на долю Артемия Владимировича. Оклик застал его стоящим на расчищаемой древней вымостке, которая вела с мостовой Холопьей улицы во двор усадьбы. И стоя на этой вымостке, как на пьедестале, с поднятым пальцем он в течение минуты на виду у всего раскопа не мог, задохнувшись, произнести ни одного слова, издавая лишь нечленораздельные звуки, потом не своим голосом выкрикнул: "Премия – сто рублей!" и потом: "Я этой находки ждал двадцать лет!"». Этот же археологический сезон принёс ещё 9 берестяных документов, опубликованных только в 1953 году. Вскоре берестяные грамоты были найдены на раскопках в Москве, Пскове, Смоленске, Старой Руссе, Твери, Торжке, а также в Витебске, Мстиславле и в Звенигороде. Сегодня таких грамот насчитывается более тысячи. Около 30 древнейших берестяных грамот датированы первой половиной XI века, а наиболее поздняя – серединой XV века. Более 450 грамот были написаны в XI-XIII веках, до нашествия на Древнюю Русь войск Чингисхана. Большинство берестяных грамот написаны на древнерусском разговорном языке и только небольшая их часть – на книжном церковно-славянском. В отличие от текстов древнерусских летописей берестяные грамоты были полны сугубо бытовых деталей. Бытовой тематикой определялась также форма изложения. Бытовой и личный характер многих берестяных грамот (например, любовные послания незнатных молодых людей или хозяйственные записки-наказы от жены к мужу) свидетельствуют о высоком распространении грамотности среди населения.